tribun-nasional.com – yusun kembali sistem politik yang demokratis, kini menghadapi pelbagai persoalan yang mendasar mengenai pemilihan (electoral system) yang akan digunakan untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota).

Sebagai negara pasca-otoritarianisme (orde baru), Indonesia telah mengenal pemilihan kepala daerah dalam dua bentuk, yaitu pemilihan kepala daerah (disebut: Pilkada ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), dan pemilihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (disebut: Pemilukada ) yang dilakukan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004).

Dua bentuk electoral system itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing ditinjau dari perspektif politik hukum.

Namun secara umum, dua-duanya masih relevan dan konstitusional untuk dijadikan sebagai sistem pemilihan bagi Indonesia.

Perdebatan seputar pilkada atau Pemilukada secara normatif berkutat pada masalah “dilaksanakan secara demokratis”.

Kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu, menurut saya, dapat ditafsirkan: pemilihan langsung (Pemilukada) dan; pemilihan melalui DPRD (Pilkada).

Sejauh mengenai tafsiran frasa “pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis” para pakar hukum tata negara menafsirkan dua model pemilihan, melalui model perwakilan atau langsung sama-sama demokratis.

Ditinjau lebih jauh lagi, semangat kebangsaan kita sangat menjunjung tinggi “permusyawaratan perwakilan”.

Sila keempat Pancasila menginginkan sebuah sistem pemilihan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Artinya rakyat mewakilkan suaranya kepada anggota Dewan.

Pilkada atau pemilukada dalam konstitusi tidak dikategorikan sebagai rezim pemilihan umum. Pasal 22E, misalnya, hanya mengenal pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak dikenal pemilihan kepala daerah dalam pasal pemilihan umum tersebut. Hal ini yang membuka pintu perdebatan, mengenai pemilihan kepala daerah sampai hari ini.

Pada tahun 2014, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah disahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, kemudian ditentang oleh sebagian besar kalangan.

Banyak orang menganggap, mengembalikan sistem usang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

Karena desakan yang kuat dari masyarakat, rezim SBY mengeluarkan Perppu mengembalikan pemilukada. Setelah itu, wacana Pilkada tidak lagi muncul dalam perdebatan kalangan politik maupun hukum.

Namun belakangan ada fenomena baru dalam penunjukkan penjabat kepala daerah. Dalam Harian Kompas (23 Februari 2022), saya pernah menulis bahwa penunjukkan kepala daerah ini adalah bagian dari sisa pemerintahan totaliter yang sentralistik. Karena itu langkah mundur demokrasi.

Penunjukkan penjabat ini menjadi kritikan dari berbagai pihak. Utamanya dari masyarakat sipil. Waktu kekuasannya lama; ada yang dua tahun dan kurang dari dua tahun, namun mereka ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Hal ini memperlihatkan sentralisasi kekuasaan yang menimbulkan ancaman bagi demokratisasi birokrasi pasca-otoritarianisme.

Di saat itulah muncul wacana, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang membahas wacana ini.

MPR mencoba mengkaji regulasi system electoral untuk mengembalikan Pilkada lewat DPRD. Masih seperti biasa, wacana ini sebagian menentang dan sebagian mendukung.

Di saat perbedaan pendapat, yang dibutuhkan adalah keseriusan mengkaji untuk sisi kekurangan dan kelebihannya bagi bangsa dan negara.

Karena itu, saya dalam tulisan ini ingin mencoba menguraikan kelebihan dan kekurangan dari kedua pemilihan tersebut ditinjau dari perspektif politik hukum.

Politik hukum dapat dimaknai sebagai cara untuk memilih sistem hukum yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertertentu dalam masyarakat.

Sebagai sebuah keinginan yang hendak digunakan sebagai sistem, pemilukada maupun Pilkada memiliki sisi kelemahan dan kelebihan.

Pilkada merupakan sarana untuk menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Begitu juga dengan Pemilukada. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menentukan siapa yang berhak memimpin daerah.

Bedanya, penentuan kepala daerah melalui Pilkada ditentukan oleh DPRD. Artinya pemilihan dilakukan lewat DPRD.

Pemilihan dengan sistem perwakilan seperti ini merupakan sistem permusyawaratan yang dikenal oleh bangsa Indonesia dan menjadi sebuah falsafah kebangsaan.

Pilkada sebagai sistem pemilihan memiliki keunggulan tersendiri bagi masyarakat demokratis. Rakyat tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan pemilu yang setiap saat dapat menghentikan aktivitas masyarakat.

Dalam hal ini Pilkada bisa meminimalkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Maka pemilihan lewat DPRD sangat rasional untuk mengatasi hal demikian.

Bukan hanya rakyat yang disibukkan, Mahkamah Konstitusi pun disibukkan dengan urusan Pemilukada.

Setiap Pemilukada, MK harus berhadapan dengan sengketa yang cukup melelahkan. Bahkan dalam kasus suap Akil Mochtar kita tahu, pemilukada telah menyeret institusi moral dan mulia ini pada korupsi.

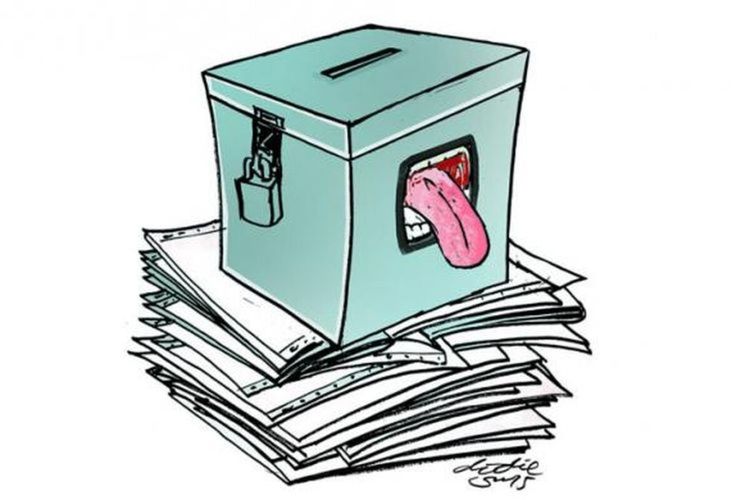

Politik uang telah menjadi rahasia umum. Setiap saat sudah menjadi bagian dari kampanye politik yang terjadi di tengah masyarakat.

Masyarakat disuap hanya untuk memilih calon tertentu: memanjakan masyarakat dengan suap saat pemilihan, tapi menghentikan pembangunan untuk mengembalikan uang suap setelah menjabat.

Meskipun sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi praktik politik uang masih menjadi bagian terpenting dalam pemilukada, sehingga efektivitas lembaga pengawas pemilu juga terbatas untuk menangkal politik uang.

Kita tahu, Pemilukada menjadi mahal. Calon-calon Kepala daerah harus memiliki uang yang banyak untuk memenangkan pertarungan.

Untuk memperoleh uang itu, maka para calon menggunakan cara-cara melawan hukum. Itulah yang dikatakan oleh Mahfud MD, sebanyak 92 calon kepala daerah dibiayai cukong.

Bantuan dana dari cukong itu tidak sedikit. Setelah terpilih, para calon kepala daerah akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.

Dari data yang dirilis KPK (2021) ada 429 kepala daerah hasil Pemilukada yang terjerat kasus korupsi. Motif korupsinya bermacam-macam, yang paling banyak dibidang perizinan. Hal ini memperlihatkan betapa rusaknya kepala daerah yang dipilih dari pemilukada.

Berbeda dengan Pilkada yang membatasi itu. Seperti dalam UU 22/2014, ada ketentuan yang sangat jelas untuk menggunakan politik uang sebagai imbalan, apabila terbukti, maka calon bisa didiskualifikasi.

Begitupun dengan parpol pengusung, akan dibatasi hak politiknya. Pengaturan yang demikian akan mudah untuk diawasi ketimbang mengawasi rakyat yang banyak.

Sehingga dengan demikian, efektivitas Pilkada lebih menjamin demokratis daripada pemilukada yang dipenuhi dengan korupsi dan kolusi.

Kelemahan Pilkada itu terdapat dua hal, yaitu hanya terbatas pada elite, tidak melibatkan masyarakat.

Kalau terjadi transaksi uang dan tidak terbaca penegak hukum, maka menguntungkan segelintir orang (partai politik lebih diuntungkan).

Kedua, calon kepala daerah terbatas hanya pembicaraan elite dan rakyat tidak terlibat secara langsung.

Begitu juga pemilukada, memiliki beberapa kelemahan. Pertama, calon harus mengeluarkan uang yang besar dengan membayar partai politik dan juga membayar pemilih sehingga terpaksa menggunakan oligarki.

Kedua, bisa menimbulkan pembelahan sosial di masyarakat. Ketiga, negara harus menyiapkan anggaran besar untuk menyediakan pelaksanaan Pemilukada.

Keempat, bagi petahana, potensial terjadi penyalahgunaan wewenang birokrasi untuk dijadikan alat politik.

Dari kelemahan dan kelebihan tersebut, para pembuat kebijakan (politik hukum pemerintah) menimbang dan memilah bagaimana baiknya pemilihan kepala daerah diselenggarakankan.

Namun kalau boleh, melalui tulisan ini, akan lebih baik pemilihan itu dikembalikan ke DPRD, supaya kita tidak terjebak pada euforia pesta demokrasi, tapi tidak memberikan substansi bagi demokrasi dan kemajuan daerah.